Programm vom 26. - 28. April 2024 !

Vor 40 Jahren: Talking Heads "Stop making Sense"..

Weiter lesen ...| DI, 23.04. | MI, 24.04. | DO, 25.04. | FR, 26.04. | SA, 27.04. | SO, 28.04. | MO, 29.04. | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

Stop Making Sense (nur im Kino) |

19:00

|

19:00

|

19:00

|

||||

Das Leben ist ein Spiel (OmU) (im Kino) |

11:00

|

||||||

2 kleine Helden (im Kino) |

16:00

|

| Film / Format | |||

|---|---|---|---|

| NEU! Maximilian Krah (Jederzeit online) | Informationen | Jetzt ansehen! | 25.04.2024 |

| NEU! Wie gefährlich ist der IS (noch)? (jederzeit online) | Informationen | Jetzt ansehen! | 24.04.2024 |

| Frauke hat gesagt... | Informationen | Jetzt ansehen! | 19.11.2013 |

| Amy Winehouse: "Back to Black" | Informationen | Jetzt ansehen! | 24.07.2021 |

| Shame | Informationen | Jetzt ansehen! | 09.10.2012 |

| DI, 23.04. | MI, 24.04. | DO, 25.04. | FR, 26.04. | SA, 27.04. | SO, 28.04. | MO, 29.04. |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

19:00

|

19:00

|

19:00

|

"Der beste Konzertfilm aller Zeiten." (TIMES)

Ein Musiker betritt in einem voluminösen hellen Anzug mit seiner Gitarre die Bühne des legendären Pantages Theatres in Los Angeles, gibt vor, einen urigen Kassettenrecorder mit Rhythmusklängen anzustellen und beginnt mit puristischer Intensität zu singen: „I can’t seem to face up to the facts, I’m tense and nervous and I can’t relax …“ – dieser wohl inszenierte Auftritt bildet den Auftakt einer der letzten Live-Performances der US-amerikanischen Band Talking Heads, die von Regisseur Jonathan Demme in den markanten Konzertfilm "Stop Making Sense" gebannt wurden. 2024 kommt dieser erneut ins Kino.

Weiter lesen ...| DI, 23.04. | MI, 24.04. | DO, 25.04. | FR, 26.04. | SA, 27.04. | SO, 28.04. | MO, 29.04. |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

11:00

|

Eine Komödie von Claude Chabrol mit Isabelle Huppert

Das Betrügerpaar Elizabeth (genannt Betty) und Victor geht immer nach dem gleichen Muster vor. Betty macht einem reich aussehenden Mann schöne Augen und wartet ab, bis dieser sie zu sich auf das Zimmer nimmt. Dann raubt sie ihn nach dem Einsatz von K.-o.-Tropfen aus.

Weiter lesen ...

| DI, 23.04. | MI, 24.04. | DO, 25.04. | FR, 26.04. | SA, 27.04. | SO, 28.04. | MO, 29.04. |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

16:00

|

Eine superwitzige Geschichte über zwei ungleiche Freunde, die ihre Träume wahr werden lassen.

Fußballprofi soll er werden oder Priester, meinen die Eltern. Doch der 10-jährige Marcello kann zu seinem Leidwesen weder kicken noch singen. Die Muslimin Fatima hingegen ist selbstbewusst und eine klasse Fußballerin, doch ihre Brüder wollen, dass sie mit dem Sport aufhört. Nur gut, dass die beiden dicke Freunde werden.

Weiter lesen ...

Vor 40 Jahren: Talking Heads "Stop making Sense"..

Weiter lesen ...

Die Kinowerkstatt St. Ingbert ist eine nichtkommerzielle Spielstelle, die sehenswerte aktuelle sowie kulturell und filmgeschichtlich wichtige Filme zeigt. Das Programm wird nicht wie im kommerziellen Kino nach Gewinngesichtspunkten ausgewählt. Das kulturell ausgerichtete Programm kann nur angeboten werden, da eine öffentliche Unterstützung dies ermöglicht.

Eine telefonische Reservierung (0689436821) oder per e-mail (kinowerkstatt@gmx.de) ist von der Kapazität her nicht notwendig aber möglich. Wir werden, wie vorgeschrieben, Ihre Daten für die jeweilige Vorstellung aufnehmen.

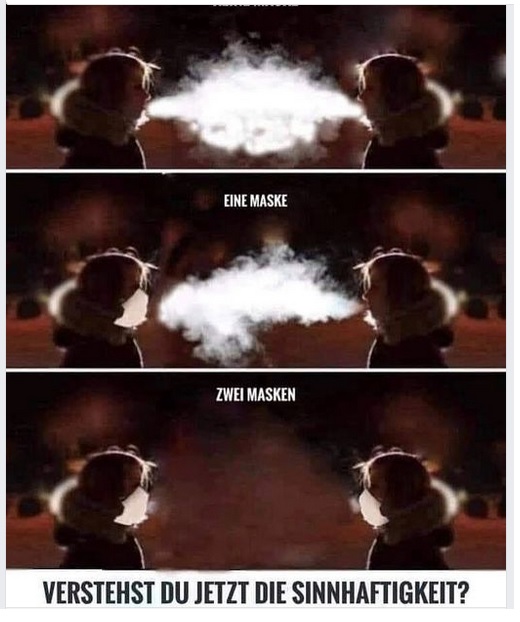

Wir haben keine Maskenpflicht, wer Masken tragen will, kann es tun. Außerdem gibt es wieder Getränke.

Danke für die vielen Glückwünsche zum neuen Kinopreis! Der Kinopreis des Kinematheksverbundes wird seit 2000 jedes Jahr vom Kinematheksverbund im Auftrag der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) an die kommunalen und nicht-gewerblichen Kinos für das Filmprogramm des Vorjahres vergeben.

Die Kinowerkstatt St. Ingbert ist eine nichtkommerzielle Spielstelle, die sehenswerte aktuelle sowie kulturell und filmgeschichtlich wichtige Filme zeigt.

Pfarrgasse 49

D-66386 St. Ingbert

Tel: 06894 36821 (Büro)

Mobil: 0176 54461046

Fax: 06894 36880